По морфологии различают грибы нитевидные, или плесени, тело которых состоит из длинной нити, разделенной перегородками, или септами, на отдельные клетки (у высших грибов), и грибы-дрожжи — одноклеточные организмы овальной формы. У грибов наблюдаются явления диморфизма, когда плесени могут образовывать типичные дрожжеподобные формы, а дрожжи — мицелий.

Грибы размножаются бесполым (вегетативным) и половым способами. При вегетативном размножении образуются споры — конидии. Они могут располагаться в специальных вместилищах — спорангиях (эндоспоры) или отшнуровыватъся от плодоносящих грифов (экзоспоры). Иногда внутри гифа образуются споры — оидии, являющиеся его сегментами. Дрожжи размножаются путем образования и отшнуровывания бокового выроста — почки. При половом процессе две веточки грибниц соприкасаются концами. На каждой из них образуются клетки, оболочка которых растворяется, а содержимое сливается.

Образуется спора, которая после периода покоя прорастает.

Классификация грибов довольно сложна и основана главным образом на способах размножения (половое, бесполое) и на структуре вегетативного мицелия. Различают низшие грибы, куда входят два класса: архимицеты и фикомицеты. Высшие грибы объединяют три класса: аскомицеты, базидиомицеты и несовершенные грибы. Все они имеют значение для человека.

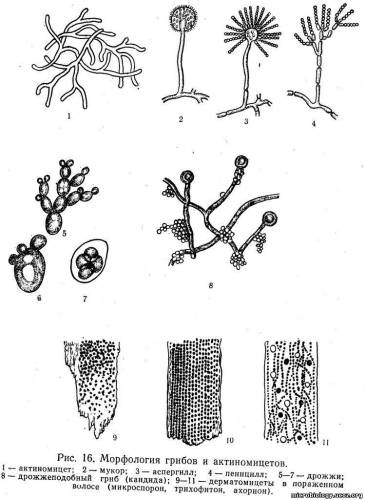

Фикомицеты широко распространены в природе. К ним относится семейство мукоровых грибов — головчатая плесень (рис. 16,2). Клетка мукора состоит из ветвистого неразделенного мицелия, от которого отходят воздушные гифы. Размножаются спорами, которые находятся в мешках-спорангиях на конце плодоносящих гифов (эндоспоры). Половое размножение происходит обычно при недостатке питательных веществ. У человека могут вызывать заболевания — мукорозы, сопровождающиеся лихорадкой, поражением легких и среднего уха.

Аскомицеты, или сумчатые грибы, составляют одну из наиболее обширных групп. Размножаются половым путем, образуя в особых сумках — асках определенное число спор. В группу аскомицетов входят как нитевидные грибы (плесени), так и дрожжи.

Нитевидные грибы, или плесени, имеют многоклеточный мицелий с межклеточными перегородками в гифах. При вегетативном размножении от одноклеточного гифа-конидиеносца отшнуровываются цепочки спор — конидии (экзоспоры). К плесневым грибам относят два рода: Aspergillus — леечная плесень и Penicillium — кистевик.

Аспергиллы, или леечная плесень (рис. 16,3), встречаются на хлебе, фруктах и имеют характерный вид конидиеносца — плодоносящего гифа. От утолщенного конца этого гифа отходят выросты — стеригмы, напоминающие льющиеся из лейки струйки воды.

Пенициллы, или гриб-кистевик (рис. 16,4), имеют конидиеносец, который разветвляется на конце, напоминая кисть руки.

Плесени широко распространены в природе и играют важную роль в минерализации органических веществ. Некоторые виды плесени используются в промышленности для получения лимонной кислоты, приготовления определенных сортов сыра. Пенициллы являются продуцентами мощного антибиотика — пенициллина. Плесени могут также вызывать заболевания человека.

Дрожжи (рис. 16,5—7) — одноклеточные организмы овальной или удлиненной формы, размером 8— 10 мкм. Внутри клетки имеются ядро, митохондрии, вакуоли, волютин. Дрожжи размножаются почкованием, образуя на поверхности клеток вырост — почку. Процесс почкования длится около 2 ч. За это время в почку переходит часть ДНК, место соединения почки с материнской клеткой утончается и почка отшнуровывается. Спорообразование (половой процесс) наступает после нескольких почкований. Часто споры образуются без предварительного оплодотворения, а иногда и после слияния двух клеток. Внутри сумки — аски образуется 4—8 спор.

Несовершенные грибы (Fungi imperfecti) изучены меньше всего. К ним относят грибы, у которых неизвестен половой способ размножения. Несовершенные грибы .образуют многоклеточный мицелий; размножение осуществляется спорами-конидиями. Многие грибы вызывают заболевания человека, животных и растений. Особенно большое значение имеют возбудители дерматомикозов, вызывающие заболевания кожи, волос и ногтей: трихофитон — возбудитель трихофитии, микроспорон — возбудитель микроспории, ахорион Шенлейна — возбудитель парши, или фавуса (рис. 16,9—11). К несовершенным грибам относят также грибы рода Candida, или дрожжеподобные грибы, которые вызывают у человека, особенно у детей, заболевание слизистой оболочки рта — молочницу (рис. 16,8).