МИКРОСКОПИЯ В СВЕТОВОМ, ОПТИЧЕСКОМ МИКРОСКОПЕ

Микроскоп — сложный прибор, оптическая часть которого смонтирована на специальном штативе. Штатив состоит из основания и отходящей от него колонки, к которой подвижно прикреплены тубус и столик микроскопа. С колонкой связаны две винтовые системы: макрометрический винт, позволяющий быстро передвигать тубус, и микрометрический винт для детальной, более точной установки его.

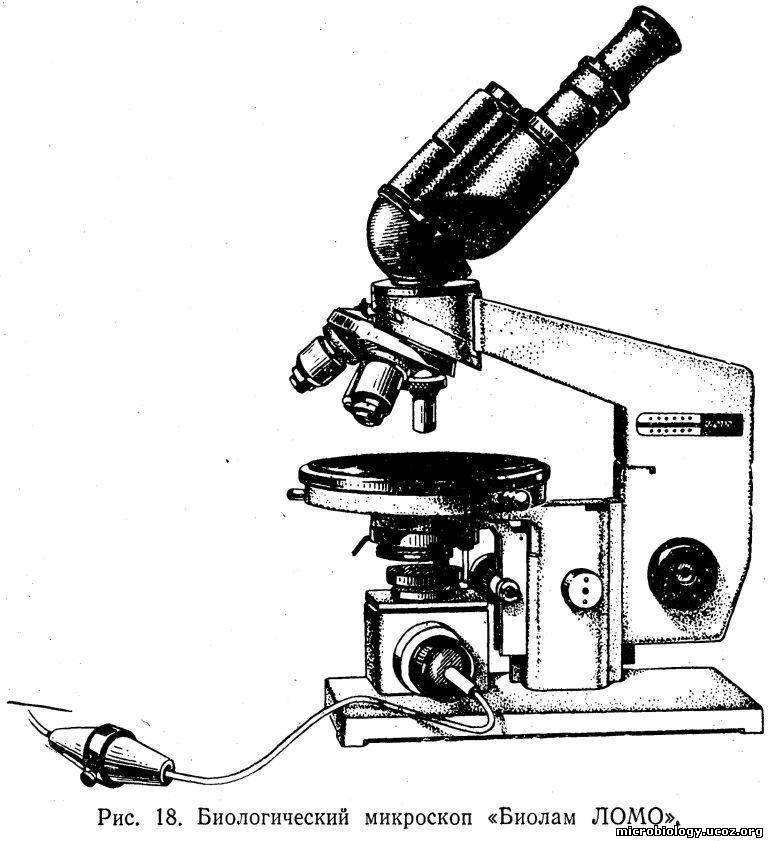

Внизу тубуса расположен объектив—увеличивающая оптическая система, которая дает действительное изображение рассматриваемого объекта. На объективах имеется обозначение силы увеличения: 10Х, 40Х, 90Х. Даваемое объективом изображение увеличивается при помощи второй системы увеличительных стекол, составляющих окуляр. Он находится в верхнем конце тубуса и увеличивает действительное изображение в 8—15 раз. В большинстве микроскопов свет отражается от регулируемого зеркала, расположенного у основания микроскопа. Пройдя через линзу конденсора, свет фокусируется на объекте. В современных микроскопах зеркало и конденсор заменены вмонтированным в прибор регулируемым источником света (рис. 18) .

Внизу тубуса расположен объектив—увеличивающая оптическая система, которая дает действительное изображение рассматриваемого объекта. На объективах имеется обозначение силы увеличения: 10Х, 40Х, 90Х. Даваемое объективом изображение увеличивается при помощи второй системы увеличительных стекол, составляющих окуляр. Он находится в верхнем конце тубуса и увеличивает действительное изображение в 8—15 раз. В большинстве микроскопов свет отражается от регулируемого зеркала, расположенного у основания микроскопа. Пройдя через линзу конденсора, свет фокусируется на объекте. В современных микроскопах зеркало и конденсор заменены вмонтированным в прибор регулируемым источником света (рис. 18) .Способы приготовления препаратов для микроскопии. При помощи светового микроскопа можно изучать микроорганизмы, как в живом, так и в окрашенном состоянии. При исследовании микробов в живом состоянии можно получить представление о размерах, форме и характере их движения. Иногда внутри живой клетки видны блестящие, сильно преломляющие свет гранулы и споры. Для изучения микробов в живом состоянии готовят препараты висячей и раздавленной капли.

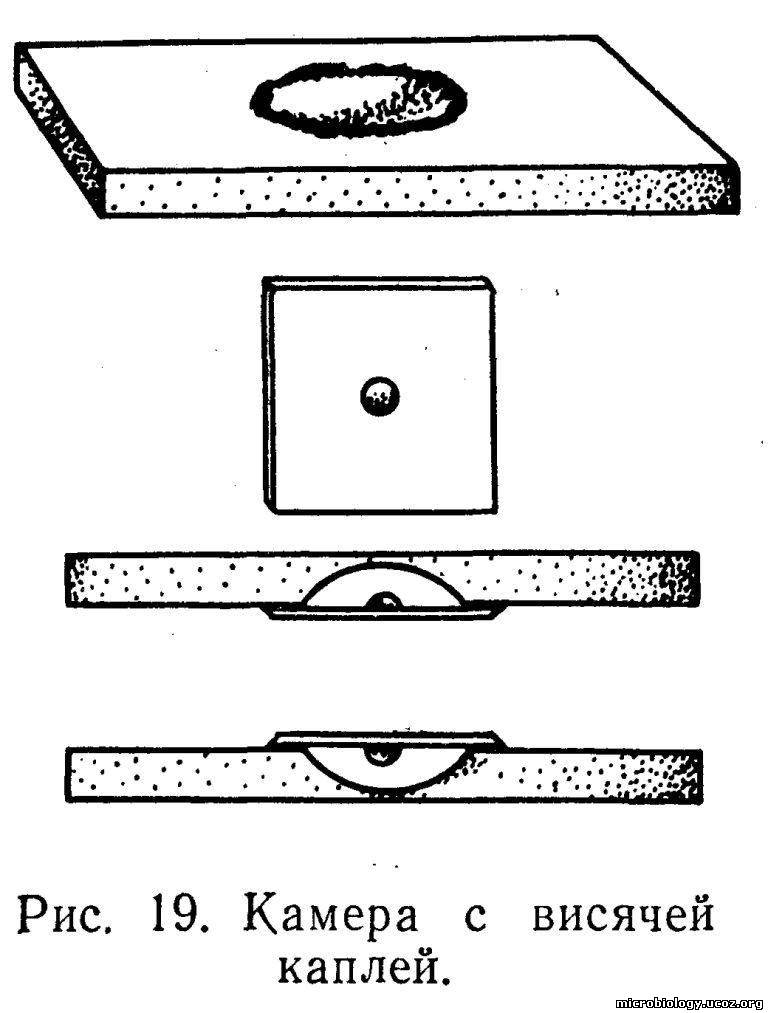

Для приготовления препарата висячей капли (рис. 19) бактериологической петлей в центр покровного стекла наносят небольшую каплю исследуемого материала, суспендированного в жидкости (изотонический раствор хлорида натрия, мясопептонный бульон). Затем берут специальное стекло с луночкой в центре и края ее смазывают вазелиновым маслом. Луночкой предметного стекла накрывают каплю исследуемого материала на покровном стекле так, чтобы капля находилась в центре луночки. Слегка прижимают предметное стекло и быстро переворачивают. При правильном приготовлении препарата капля свисает в луночку. Вазелиновое масло предохраняет ее от высыхания.

Для приготовления препарата висячей капли (рис. 19) бактериологической петлей в центр покровного стекла наносят небольшую каплю исследуемого материала, суспендированного в жидкости (изотонический раствор хлорида натрия, мясопептонный бульон). Затем берут специальное стекло с луночкой в центре и края ее смазывают вазелиновым маслом. Луночкой предметного стекла накрывают каплю исследуемого материала на покровном стекле так, чтобы капля находилась в центре луночки. Слегка прижимают предметное стекло и быстро переворачивают. При правильном приготовлении препарата капля свисает в луночку. Вазелиновое масло предохраняет ее от высыхания.Препарат раздавленной капли готовят нанесением капли суспендированного в жидкости материала на предметное стекло, которое затем накрывают покровным.