Пигмент гемоглобиногенного происхождения, дающий бензидиновую реакцию, нередко обнаруживается в просветах нижнего отрезка нефрона, в образовавшихся здесь цилиндрах, особенно в затянувшихся случаях болезни. Речь идет, по-видимому, об отщеплении гемоглобина эритроцитов и о диапедезе последних в условиях нарушенного кровообращения в клубочках.

Гемоглобинурийный нефроз часто бывает связан с нефротоксическим действием метгемоглобина, миоглобина, например при отдавливании конечностей, при резких степенях дегидратации. Близкие картины наблюдаются при отравлении змеиным ядом.

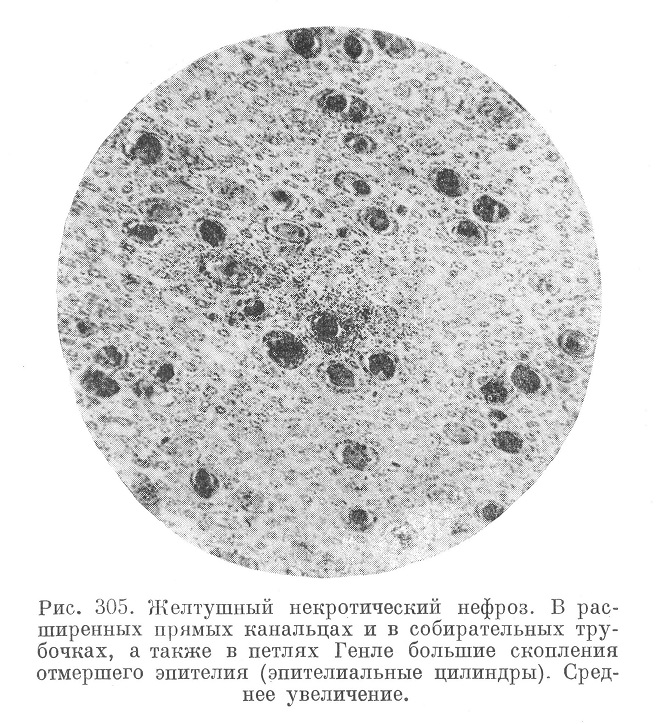

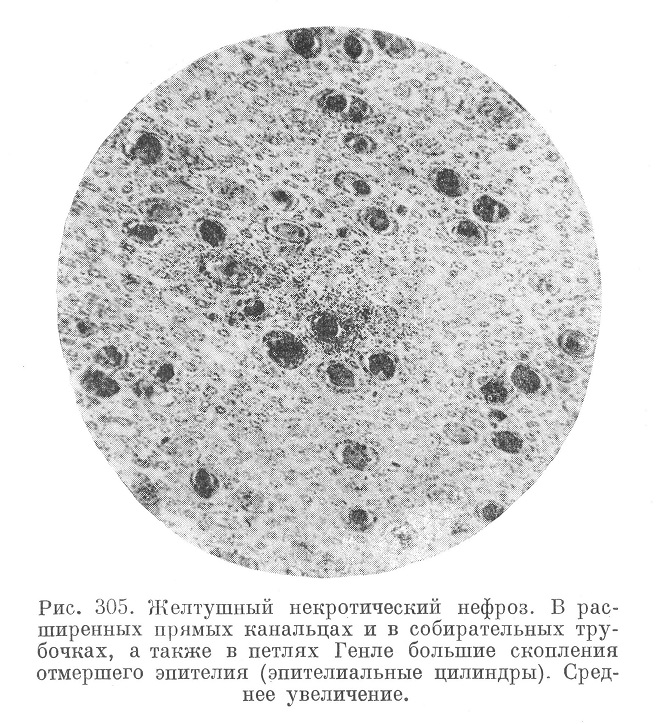

К пигментным (некротическим) нефрозам следует отнести и желтушный нефроз (рис. 305, см. также рис. 301), связанный с высокой концентрацией в крови желчных пигментов и кислот. Следует учитывать также, что на все более или менее диффузные дистрофические процессы, протекающие в печени, почки отвечают некротическим нефрозом (гепаторенальный синдром), по-видимому, в связи с особой нагрузкой и интоксикацией почек продуктами, возникающими в условиях недостаточности печени. Нечто аналогичное наблюдается и при диффузных некробиотических процессах в поджелудочной железе.

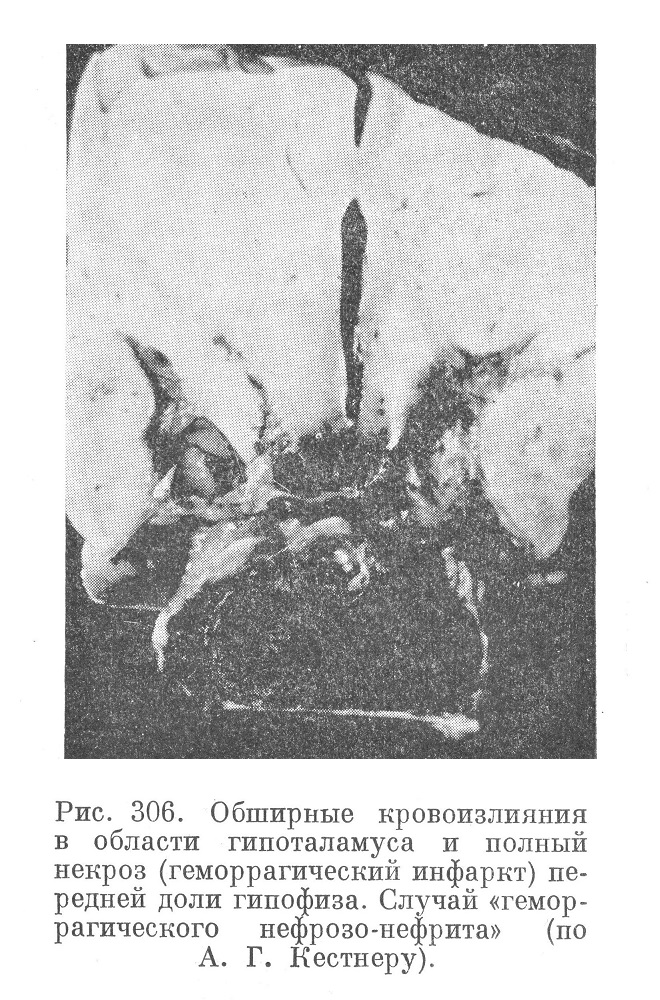

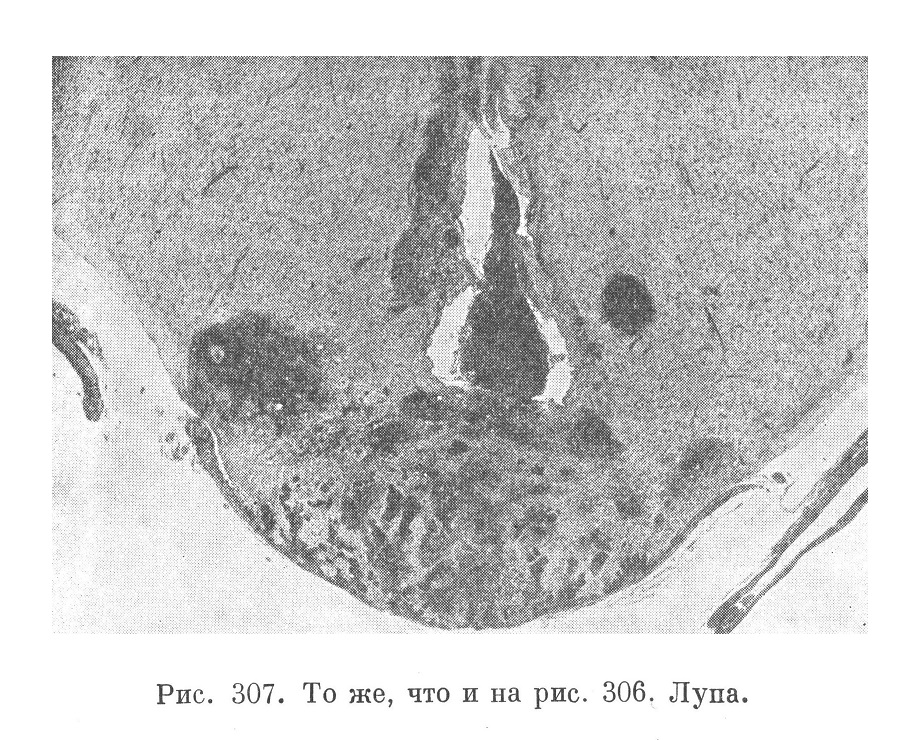

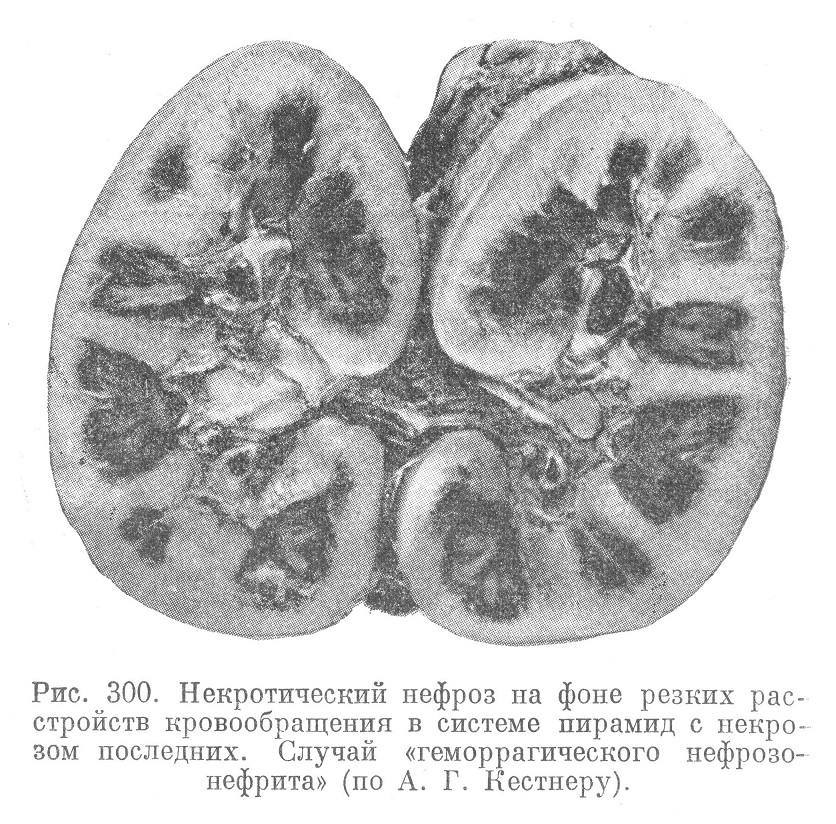

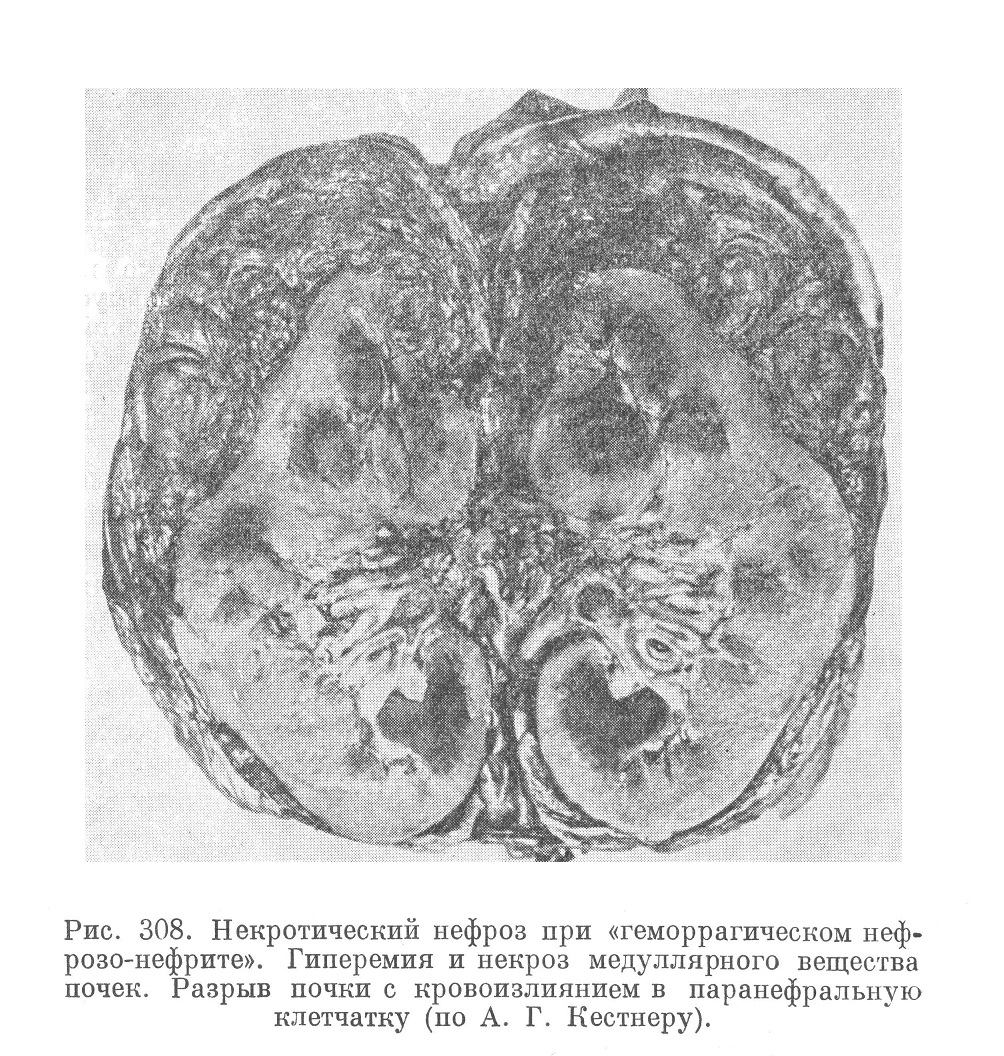

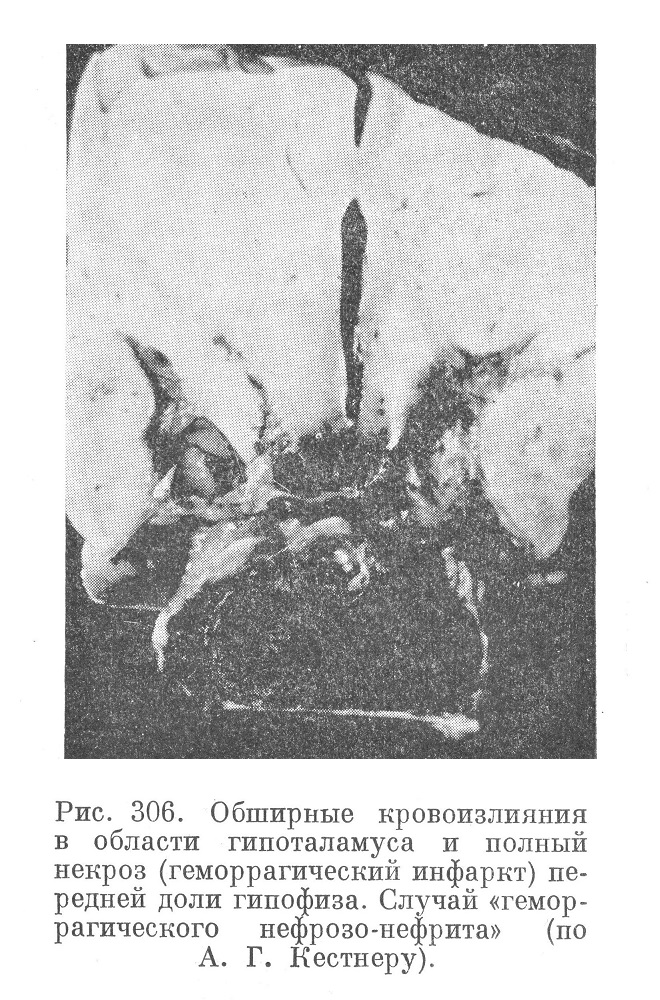

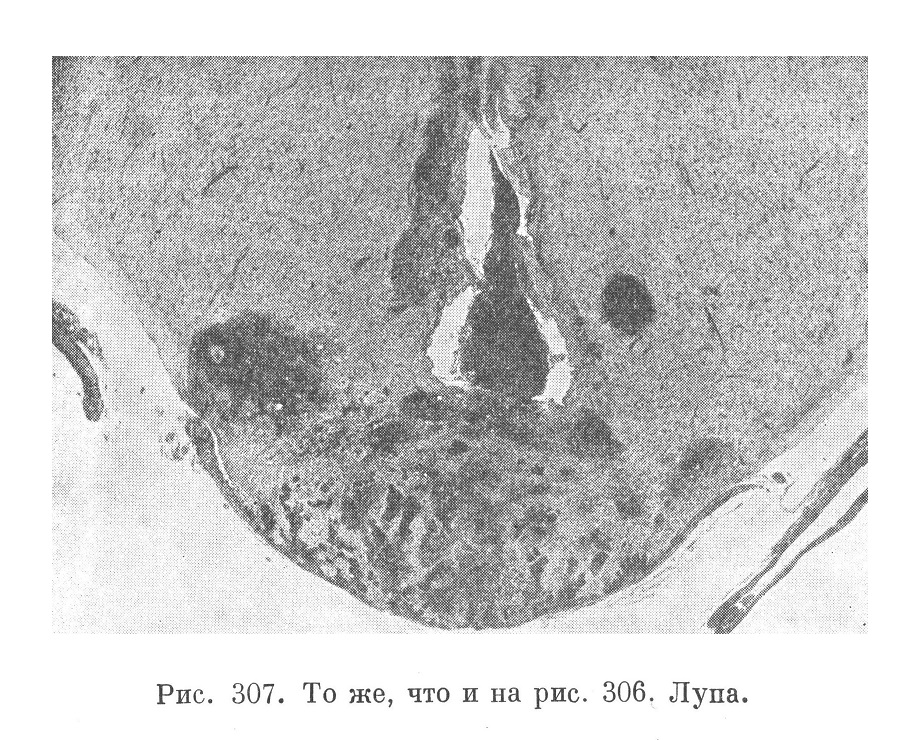

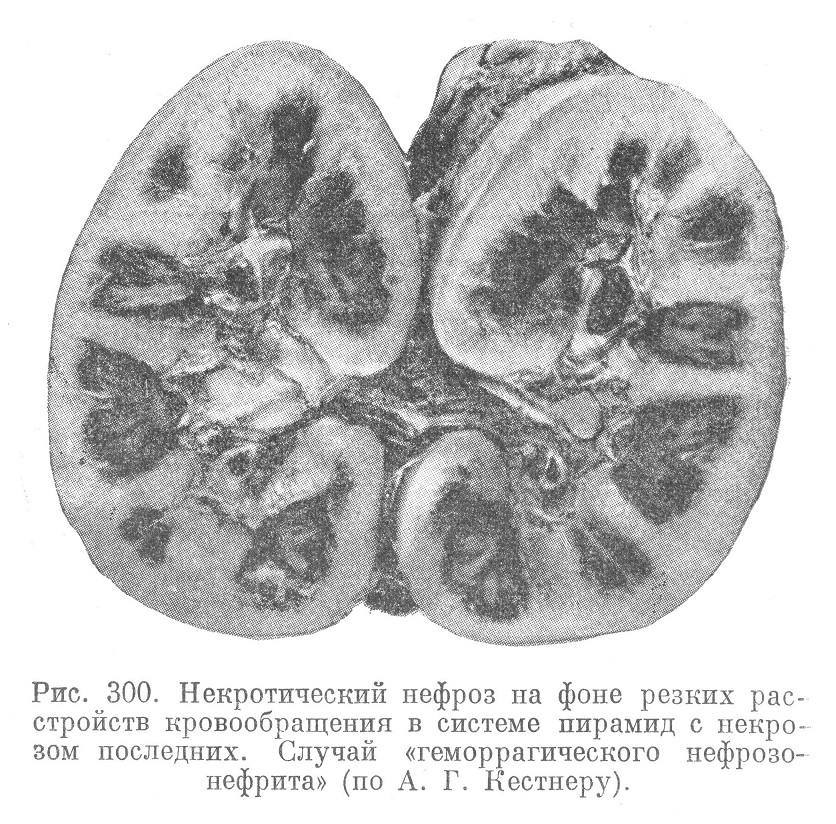

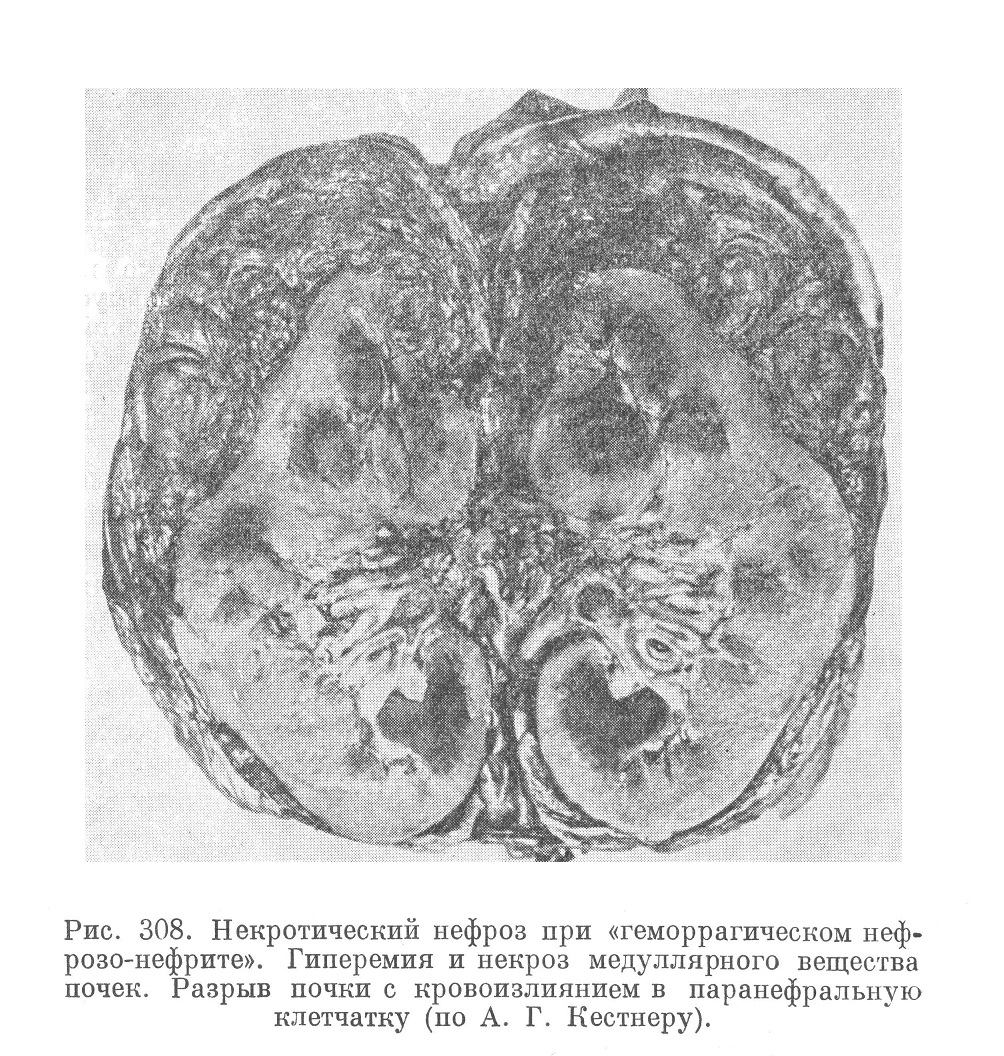

К некротическим нефрозам рефлекторно-вазомоторного порядка примыкает так называемый «геморрагический нефрозо-нефрит» . Речь идет об остром, по-видимому, вирусном заболевании, сопровождающемся тремя основными признаками: геморрагическим «энцефалитом» (фактически острыми расстройствами кровообращения с кровоизлияниями) области гипоталамуса (дно III желудочка, серый бугор, воронка, рис. 306—307), некрозом передней доли гипофиза (рис. 306) и некротическим нефрозом (с поражением медуллярного вещества почки) (рис. 300 и 308).

Изменения почек своеобразны.

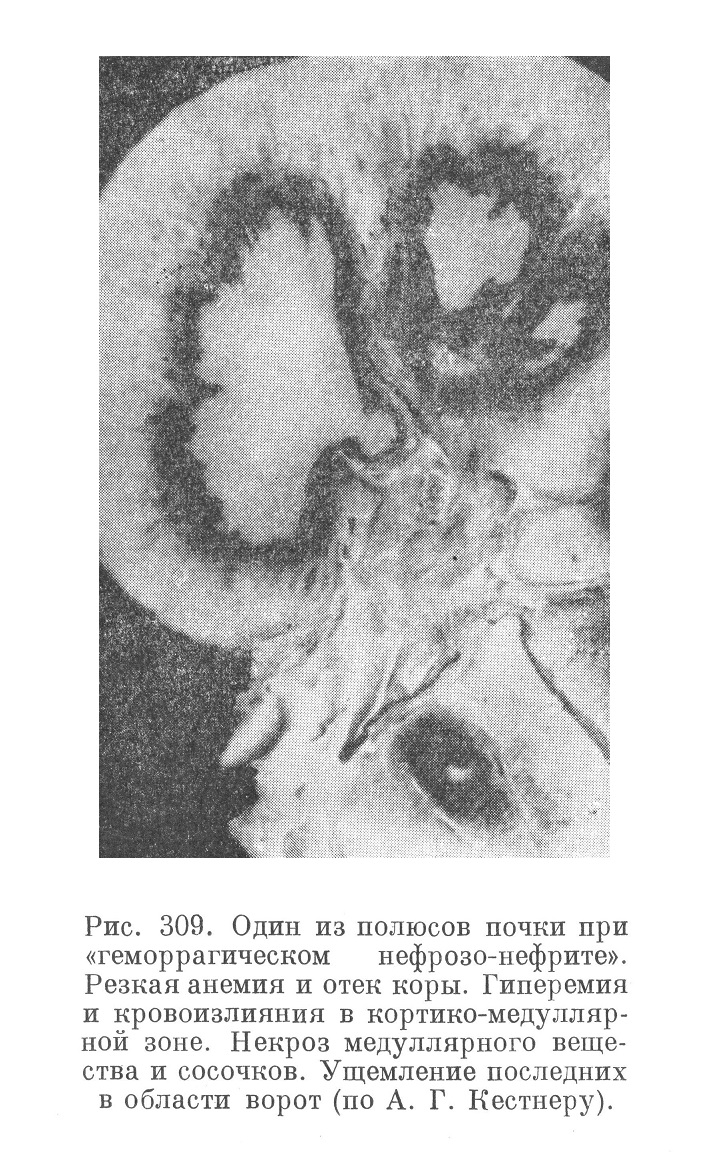

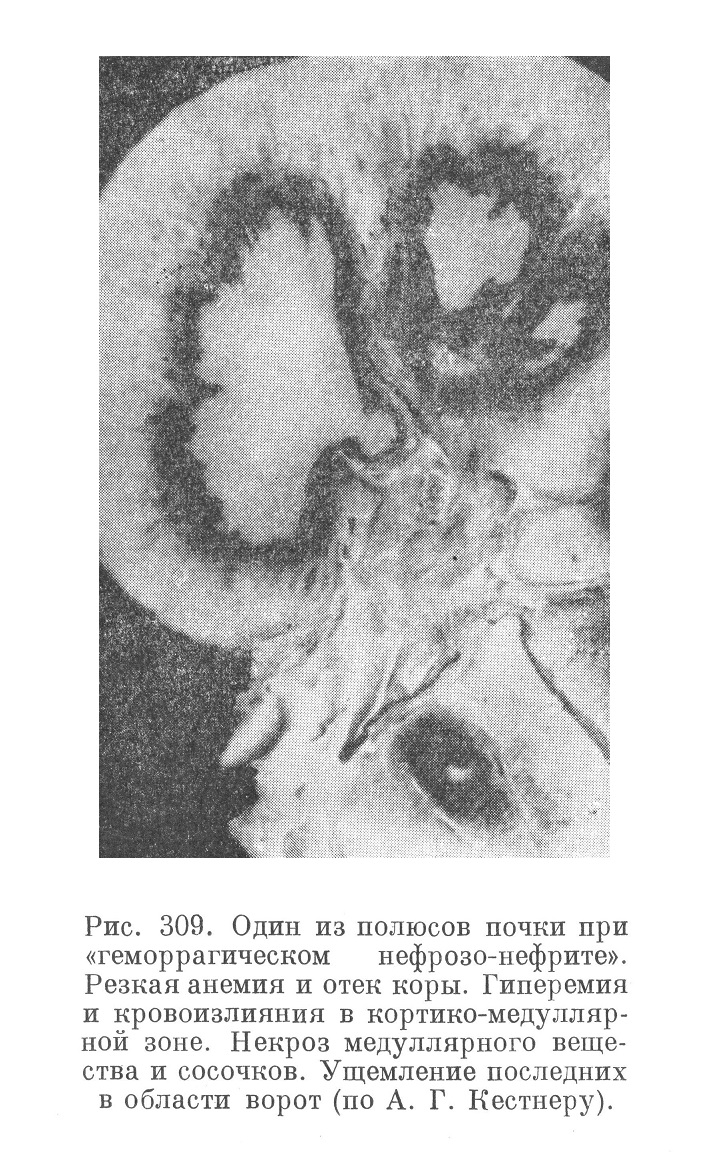

В основном они сосредоточены в промежуточной (кортико-медуллярной) зоне (первично) и в медуллярном веществе (вторично). Кора изменяется также вторично. Наблюдается резкая анемия ее и отек в связи с расстройствами кровообращения в глубине органа; некротические изменения в коре не развиваются. Медуллярное вещество сначала находится в состоянии резкой гиперемии, а затем наступает полный его некроз (рис. 309).

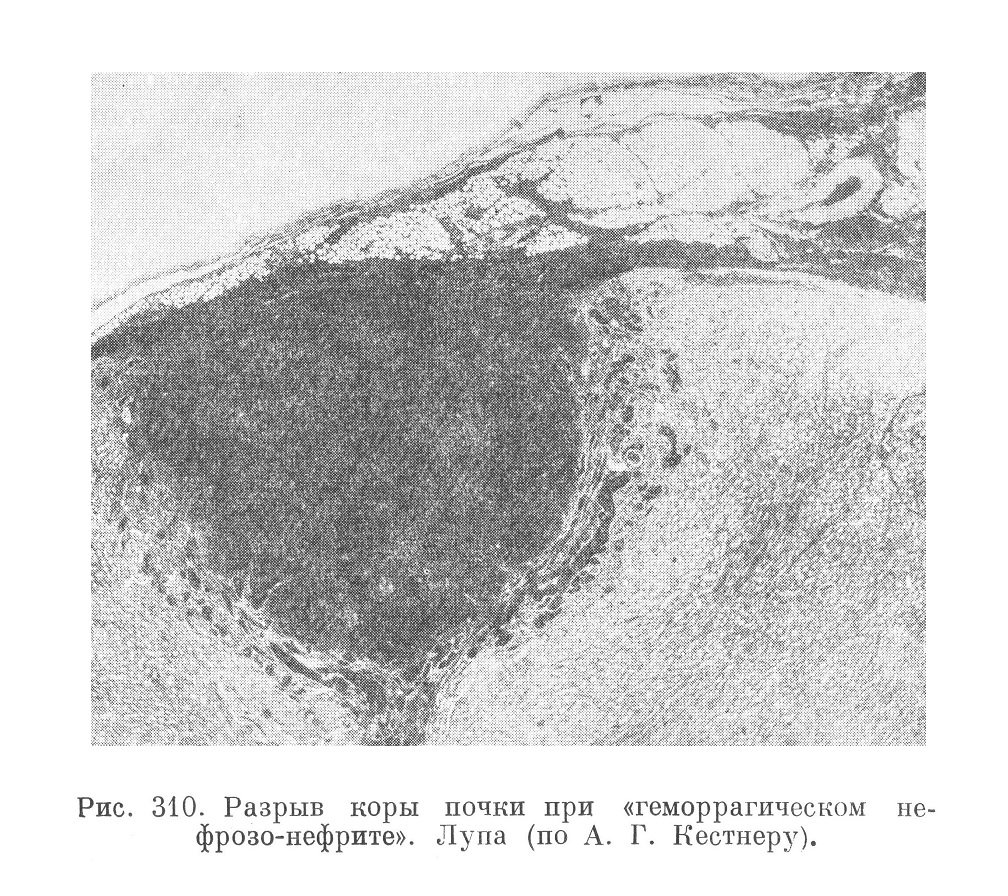

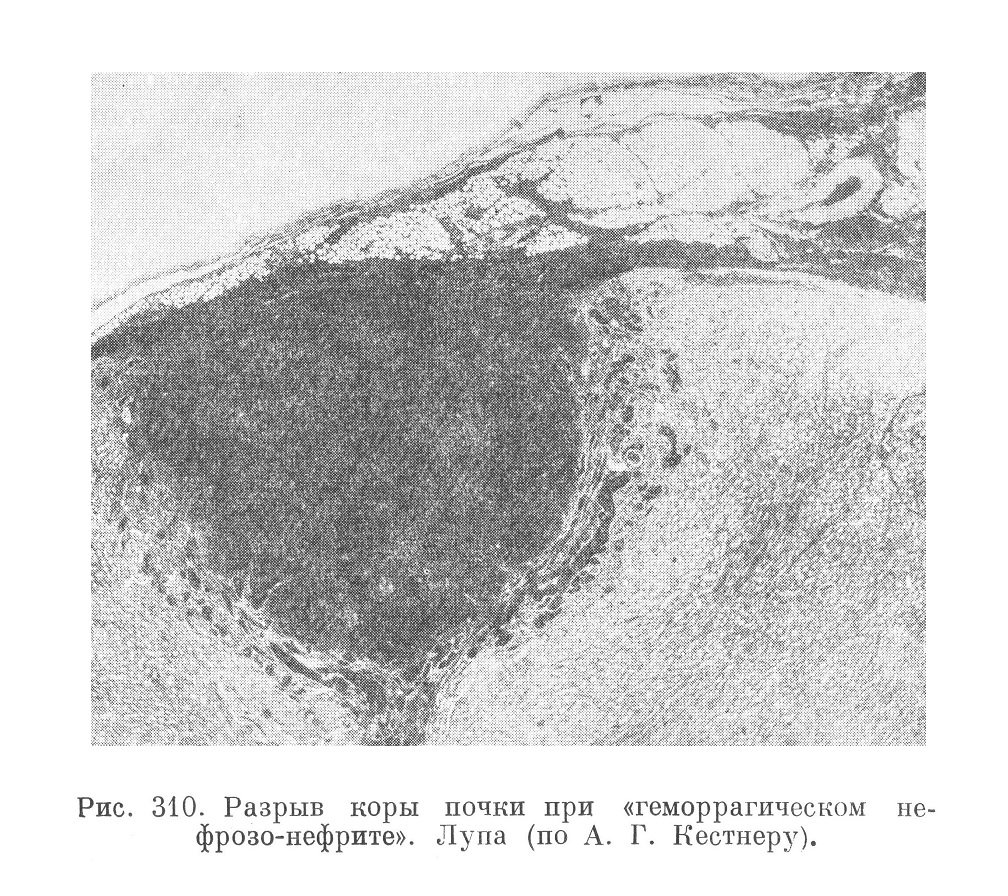

Одним из частых и роковых последствий процесса является разрыв почки, обычно близ ее ворот (рис. 310, см. также рис. 308).

Описанная картина в почках, несомненно, связана с центральным рефлекторным и гормональным механизмом, развертывающимся на территории гипоталамус — гипофиз. Речь идет, по-видимому, о нарушении или извращении того физиологического механизма, который обслуживает диурез, т. е. соответствующее кровенаполнение органа, его фильтрационные, реабсорбирующие, секреторные и выделительные функции. Резкая анемия и отек коры при резком венозном застое, а затем некрозе медуллярного вещества позволяют сделать вывод, что в почках действительно существуют специфические запирательные механизмы, которые могут существенным образом изменять кровообращение и функцию различных анатомических частей органа.

При «геморрагическом нефрозо-нефрите» ведущее значение получает факт рефлекторного закрытия артериального кровотока в области промежуточной зоны, в силу чего кровь устремляется в значительной мере в обход коры и медуллярного вещества, через перитубулярные капилляры в венозную систему. Переполнение этих капилляров кровью ведет к развитию множества диапедезных кровоизлияний и разрывов. Набухшая кора в области колонок сдавливает сосуды, что еще более расстраивает кровообращение, облегчая возникновение надрывов и разрывов паренхимы почек.

Всему этому немало способствует нарастание внутрипочечного давления, регулируемого в норме капсулой почек и гладкомышечным аппаратом в области их ворот. Чрезвычайное напряжение капсулы заканчивается, в конце концов, ее разрывом в месте наименьшего сопротивления, т. е. в области ворот почки, где плотная фасция, отграничивающая колонки Бертини, является анатомически очень слабой. На рис. 309 видна странгуляция сосочка почки, указывающая на степень механического давления одной части паренхимы на другую.

Отсутствие некроза коры почек при «геморрагическом нефрозо-нефрите» говорит о неполном ее выключении; к тому же и в норме значительные участки почки питаются через артерии капсулы. Отсутствие корковых некрозов говорит косвенно и о том, что при обычном некротическом нефрозе (верхнего и нижнего отрезка нефрона) ведущее место все же принадлежит не ишемии как таковой, а тем токсическим веществам, которые выделяются и концентрируются почкой. Это могут быть бактериальные токсины, а могут быть и собственные субстанции организма, не говоря об экзогенных интоксикациях.

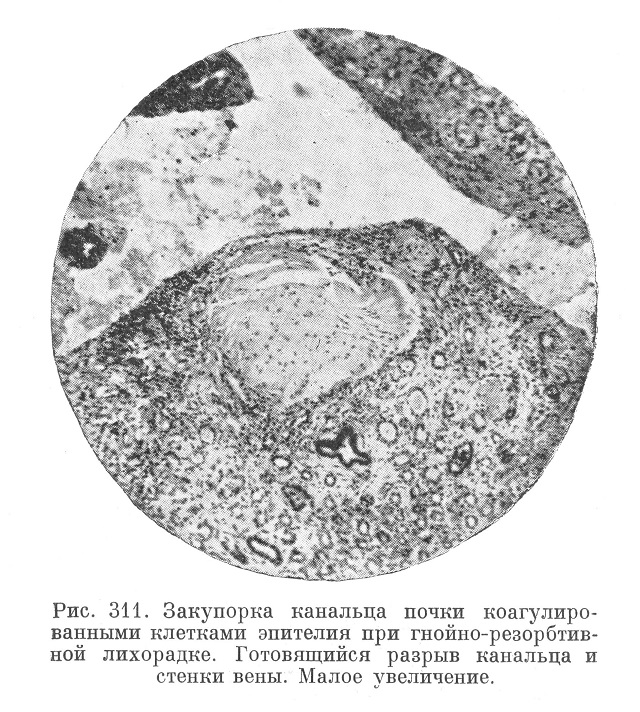

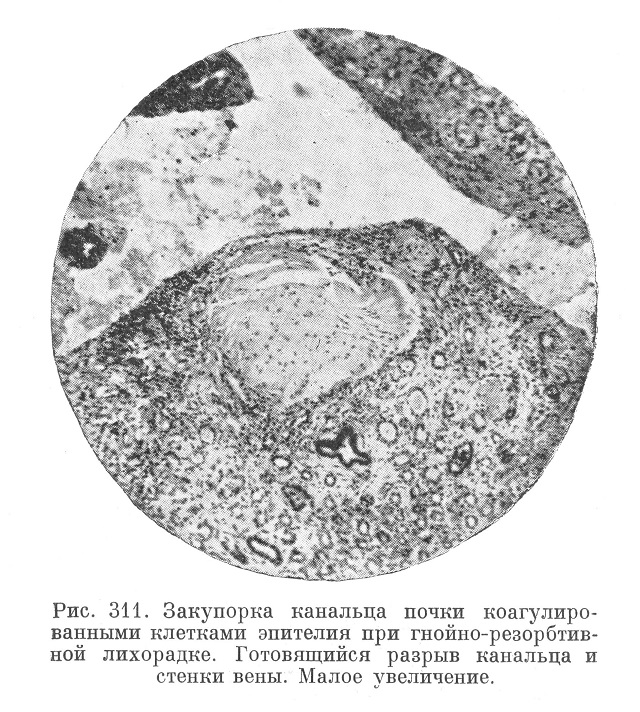

В связи с некронефротическими процессами и с повышением внутрипочечного давления наблюдаются грыжевидные выпячивания и разрывы нефронов с выходом их содержимого в виде мертвого и живого эпителия в близлежащие просветы лимфатических, а чаще венозных сосудов. Возникают тубуловенозные соединения. Такому прорыву предшествует резкое набухание клеток коагулированного эпителия канальцев (рис. 311).

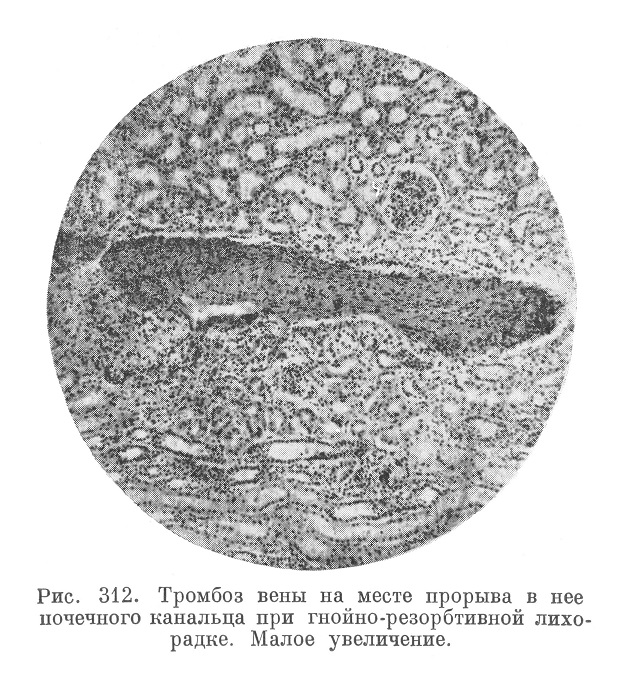

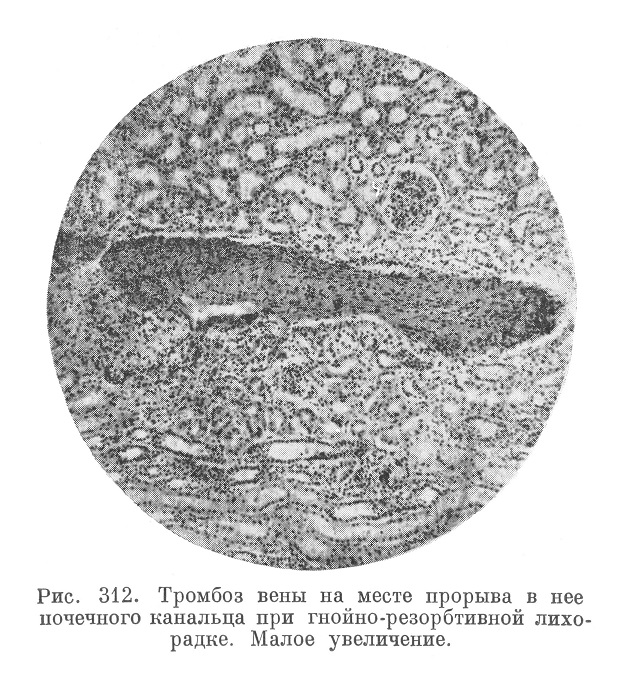

Как правило, тубуло-венозные повреждения влекут за собой пристеночный или обтурирующий тромбоз сосуда (рис. 312).

Условия, при которых происходит разрыв нефронов, неясны. Автор наблюдал эти разрывы при длительной гнойно-резорбтивной лихорадке у тяжело раненых. Экспериментально это же наблюдалось у кроликов в условиях острой кровопотери.

Занятие 1-е. Вакцины и анатоксины. Вопросы для обсуждения. 1. Искусственный иммунитет, активный и пассивный. 2. Препараты для создания искусственного активного иммунитета: вакцины и анатоксины. 3. Виды вакцин: живые, убитые и химические. 4. Способы приготовления вакцин. 5. Анатоксины нативные и очищенные, их получение и титрован... Читать далее... |

|