Сюда относятся растущие часто дерновинками мелкие (от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров, редко — в тропиках — до 0,5 м вышины) неприхотливые растения, тесно, однако, в своем развитии связанные с водной средой.

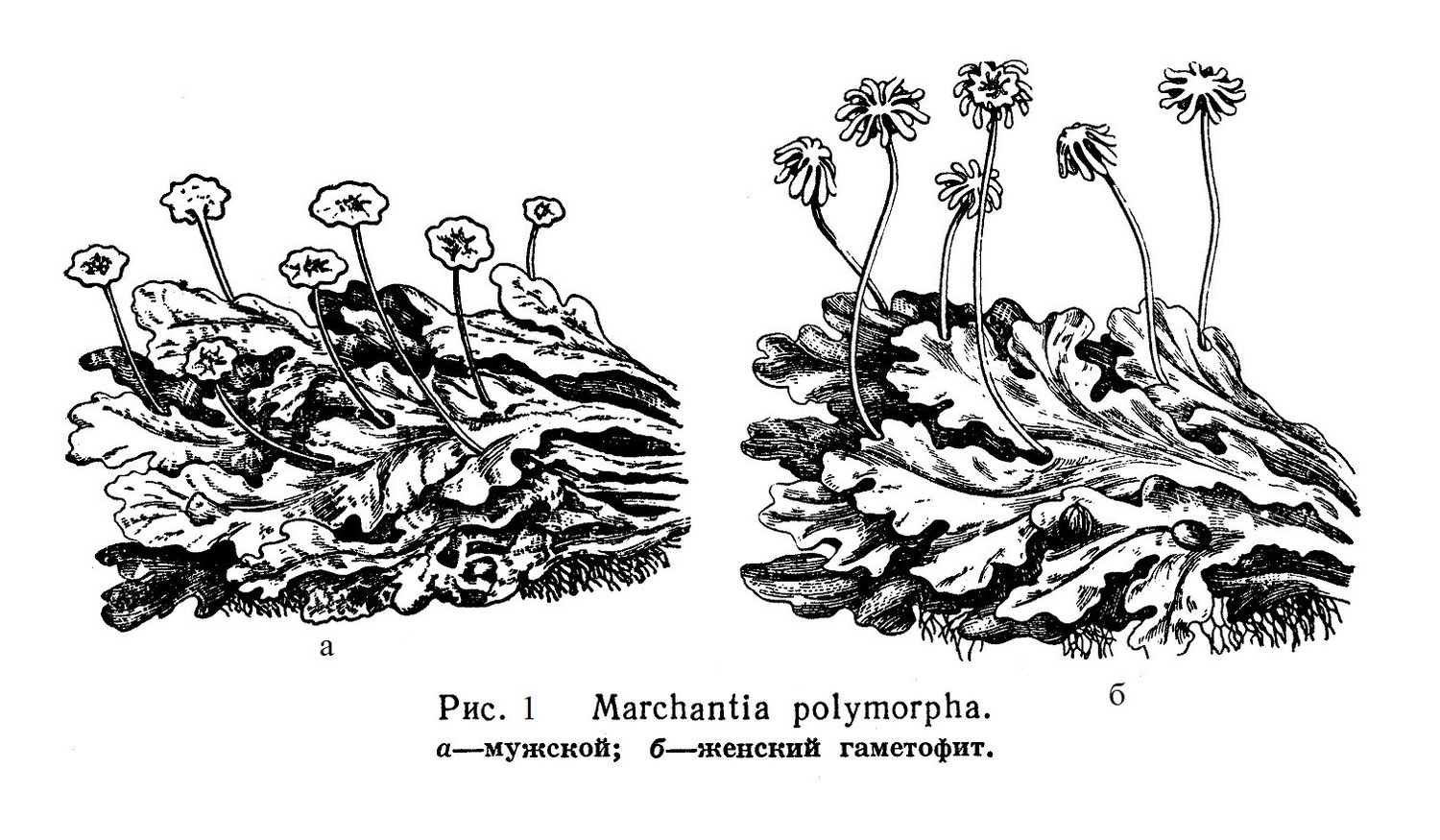

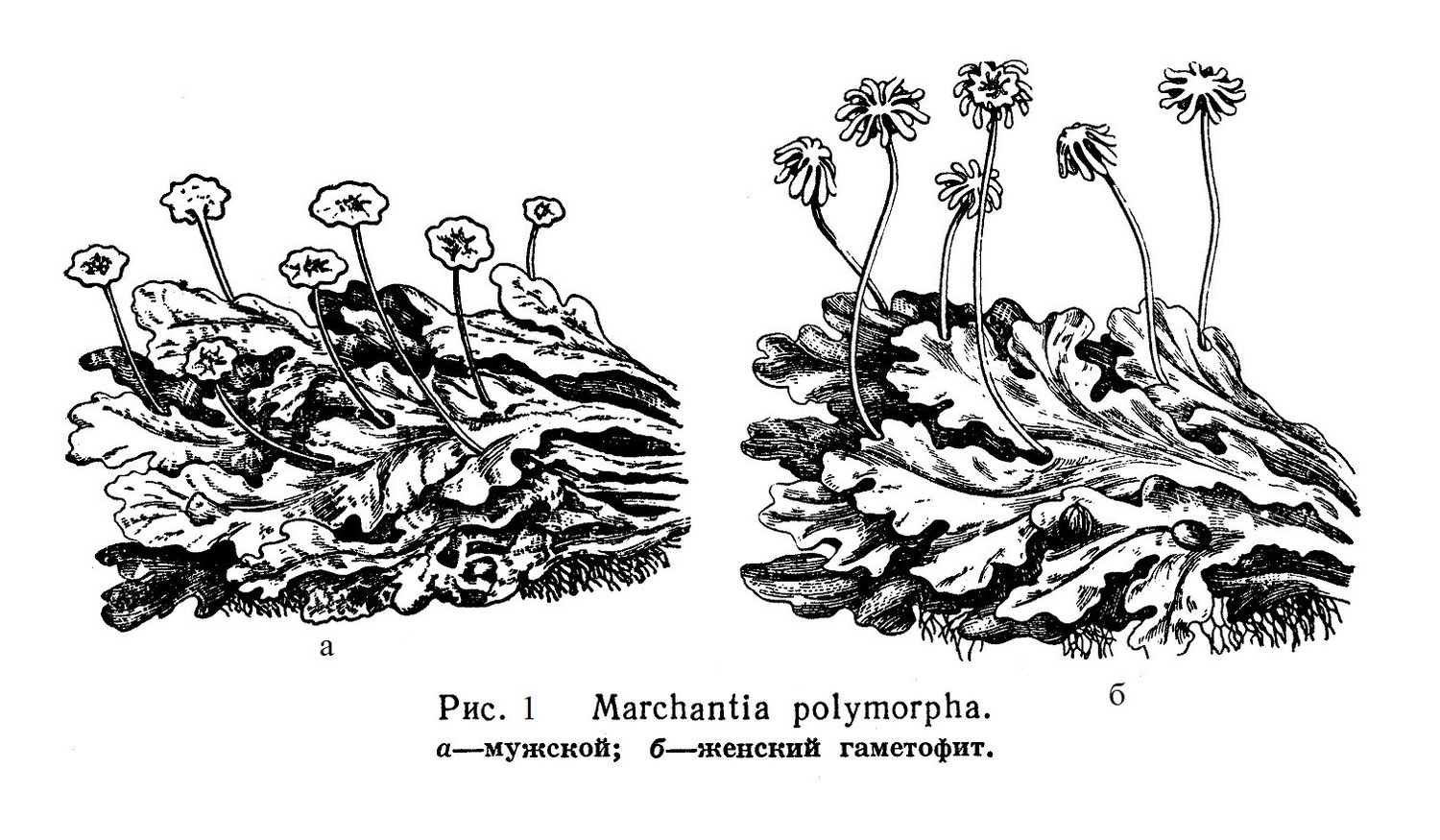

К типу мохообразных относятся классы печеночников и мхов. Первые представляют собой слоевцовые растения; тело же мхов расчленено на стебель и листья (рис. 1 и 2).

Корней у этих растений нет: они прикрепляются к земле тонкими, нитевидными, разветвленными ризоидами, большей частью состоящими из одного ряда клеток.

Между печеночниками и мхами имеется ряд переходных форм, у которых на слоевище находятся зачатки листьев.

Мхи и печеночники представляют, собой и по морфологии, и по способу размножения естественную группу родственных организмов.

То поколение мхов, благодаря которому они помещены среди листостебельных, представляет собой половое поколение — гаметофит.

Стебель и листья еще довольно примитивного строения. Листочки часто состоят из одного слоя клеток, не всегда снабжены пучком проводящей ткани. Однако это все же пластинчатые органы, содержащие в своих клетках хлоропласты, притом типичной для высших растений формы (хлорофилловые зерна).

Стебелек, несущий эти листочки, тоже зеленый, имеет зачаточную проводящую систему в виде вытянутых клеток. У некоторых, например, у кукушкина льна, пучок проводящей ткани особенно развит. Он содержит вытянутые клетки, соответствующие древесине, окруженные другими, вытянутыми клетками, соответствующими лубу.

Однако в таком, так сказать, «прототипе» проводящей ткани еще нет настоящих сосудов и других элементов, свойственных проводящей ткани высших растений.

Обычно весной на верхушке растеньиц мха образуются мужские и женские половые органы; у некоторых (например, у кукушкина льна из лиственных мхов, у маршанции из печеночников) они расположены на разных экземплярах (двудомные растения, рис. 1 и 2), у других же мхов половые органы разных полов расположены на одном и том же экземпляре (однодомные растения, рис. 2).

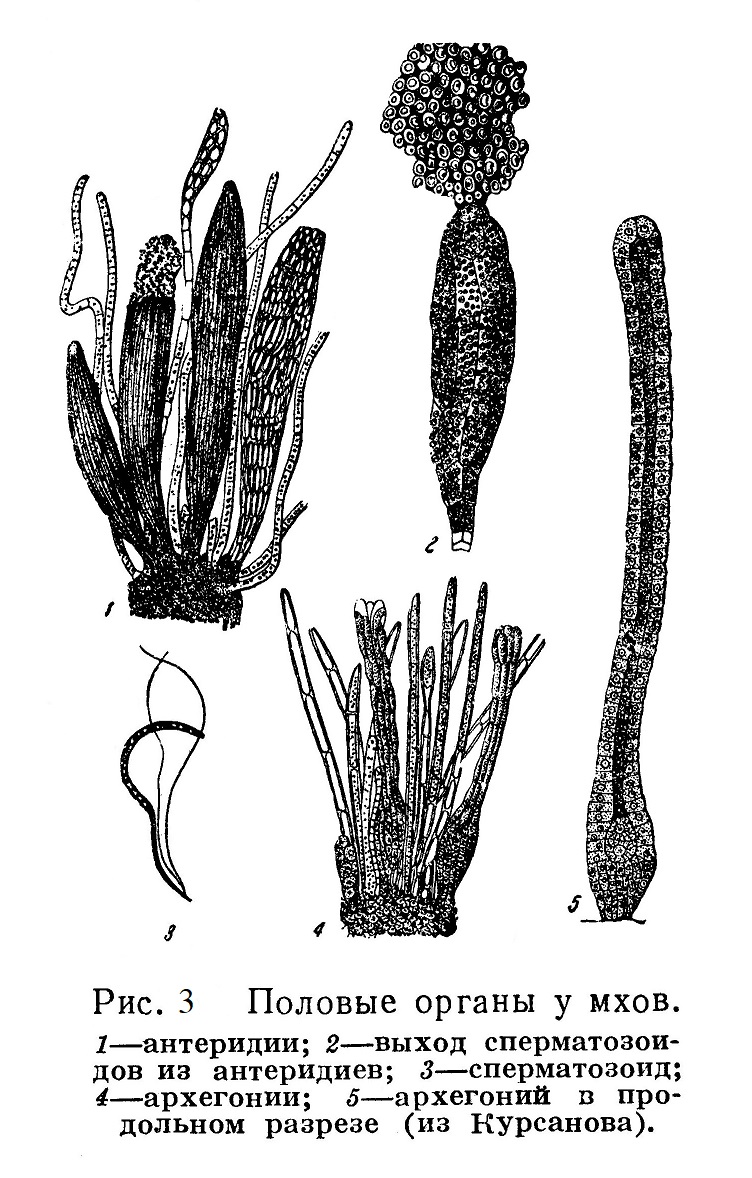

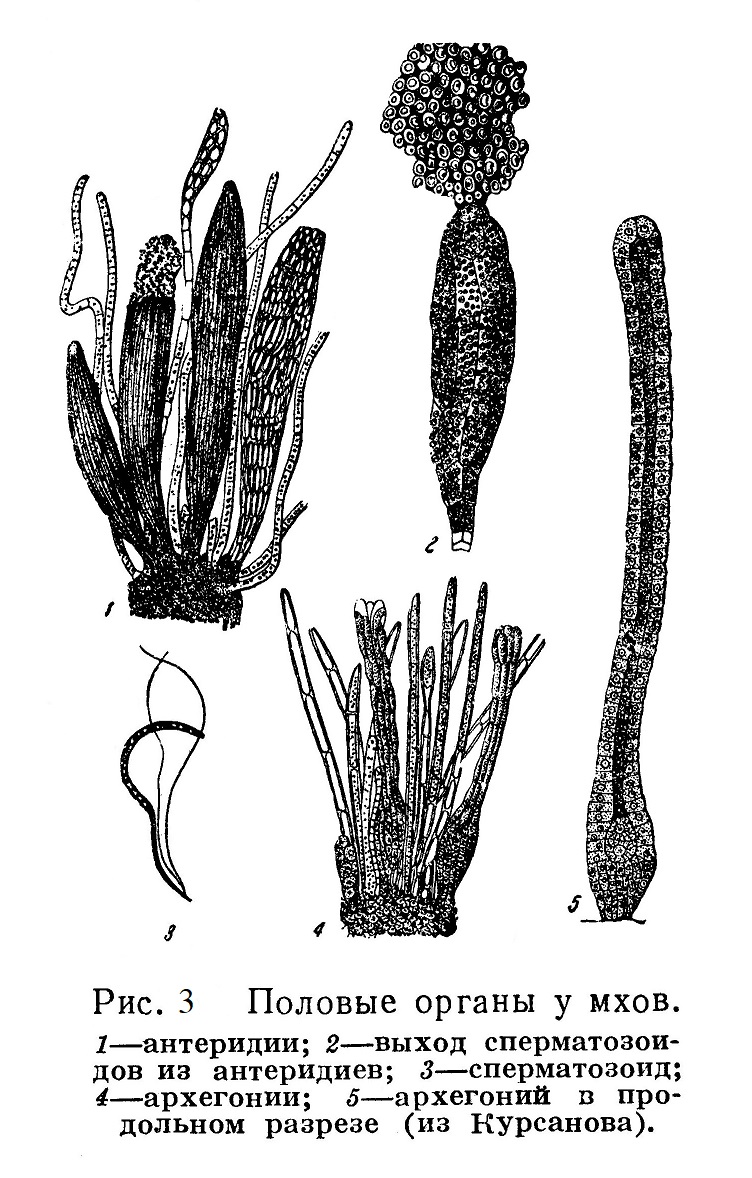

Мужские половые органы — антеридии, имеющие мешковидную форму, продуцируют множество мужских половых клеток — сперматозоидов, снабженных жгутиками — органоидами водного способа передвижения (рис. 3).

Женские половые органы — архегонии — имеют колбообразную форму и состоят из брюшка и шейки. В расширенной части брюшка находится одна яйцеклетка.

Во время дождя или при выпадении росы сперматозоиды выплывают из раскрывающихся антеридиев и с брызгами могут быть переброшены на соседний стебелек (обстоятельство, важное в развитии двудомных мхов). Попав в соседство с архегонием, сперматозоиды, благодаря хемотактическому, направленному движению, вызываемому веществом, выделяемым из архегониев, проникают через шейку архегония к яйцеклетке, где происходит оплодотворение.

Полученная зигота, прорастая, дает новое поколение мха (так называемый спорогоний), резко отличное от описанного и по форме, и по способу питания, и по биологическим особенностям; это поколение размножается бесполым путем — спорами. Морфологические особенности развившегося из зиготы растения спорофита — следующие: он представляет собой коробочку, в которой находится спорангий со спорами; она сидит на более или менее длинной ножке (рис. 2). Развиваясь из оплодотворенной яйцеклетки, спорофит разрывает архегоний (часть последнего остается сидеть на верхушке молодой коробочки спорогония в виде колпачка).

После созревания спор коробочка раскрывается в сухую погоду и споры, высыпаясь наружу, разносятся ветром.

Спорофит мохообразных содержит мало хлорофилла и не может питаться автотрофно; он не отделяется от материнского растения, на котором он развился, и питается за счет него. Спорофит мхов паразитирует на гаметофите.

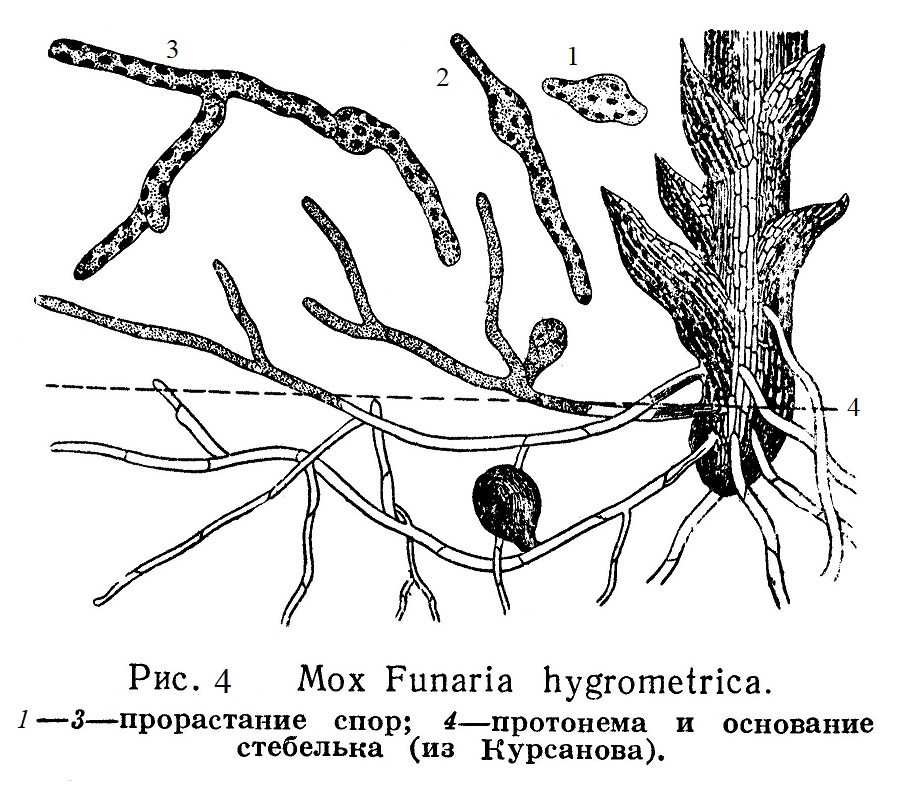

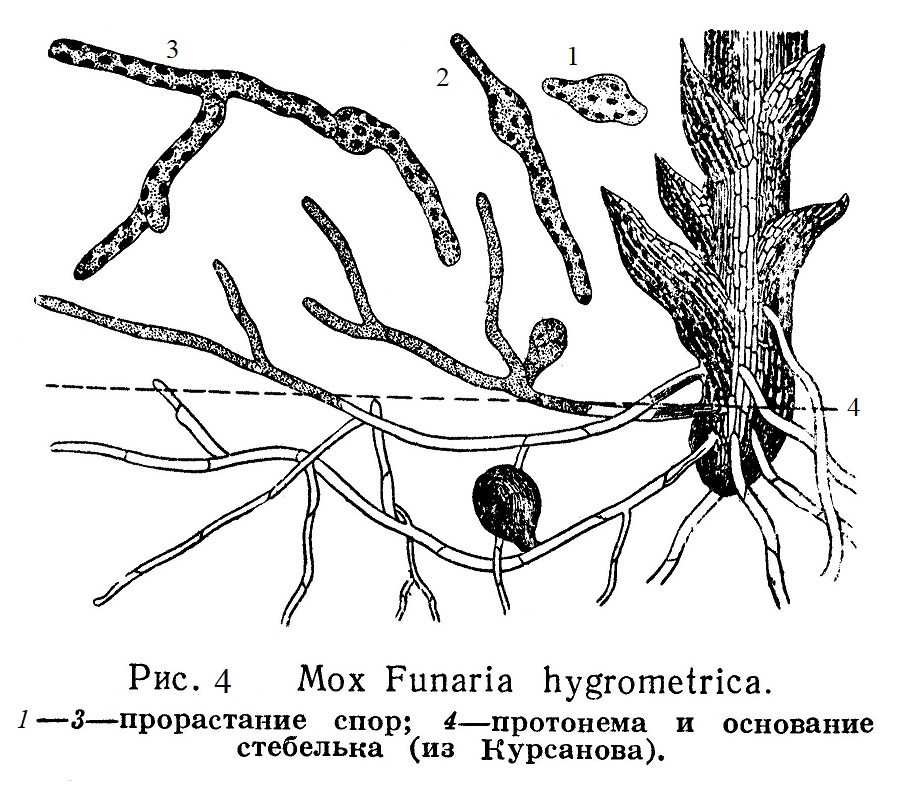

Попав в благоприятные условия, среди которых достаточная степень влажности имеет первостепенное значение, споры прорастают.

Проросток имеет вид зеленой, часто ветвящейся нити, напоминающей водоросли (предковые формы, рис. 4). На этой зеленой нити — протонеме — развивается уже описанный олиственный стебелек.

Сходные отношения мы видим и у печеночников, с той разницей, что гаметофит у них представляет собой слоевцовое растение.

На рис. 1 изображены женский и мужской экземпляры гаметофита маршанции — одного из представителей печеночников. Их архегонии и антеридии расположены на особых, различно оформленных образованиях, сидящих на ножках.

Взаимоотношения между гаметофитом и спорофитом у мохообразных характеризуются, как видно из описания, большим развитием гаметофита. Последний питается самостоятельно путем фотосинтеза.

У лиственных мхов гаметофит представляет собой листостебельное растение.

Спорофит представляет собой и у печеночников, и у мхов слабо расчлененное слоевцовое растение, на котором наиболее сложного развития достигает только коробочка со спорами. Спорофит связан с гаметофитом и не способен к самостоятельному существованию.

Мохообразные еще в значительной мере связаны с первичной средой обитания — водой, так как у гаметофита еще нет корней и он может развиваться лишь в условиях большой влажности.

Эта зависимость характерна и для способа размножения мхов, оплодотворение без воды невозможно. Только спорофит, поднимающийся на ножке над влажным субстратом, приспособлен уже к воздушной среде: споры — это образования, свойственные сухопутным растениям; так как они легки и сухи, их разносит ветер. В сухом состоянии они могут долго выносить неблагоприятные условия, но прорастают лишь во влажной среде, давая начало гаметофиту, связанному в своем развитии с водной средой.

Мохообразные по смене поколений являются как бы амфибиями растительного мира.

Такие соотношения между половыми и бесполым поколениями, со значительным преобладанием развития гаметофита по сравнению со спорофитом, представляют исключение изо всех известных высших наземных растений, как вымерших, так и современных.

Указанное соотношение двух поколений и является основным доводом в пользу предположения об особой эволюции мохообразных. Можно думать, что современные мохообразные и папоротникообразные могли самостоятельно произойти от каких-то предковых форм водорослей» характеризующихся, как и некоторые современные водоросли, одинаковым развитием полового и бесполого поколений. Одна линия эволюции могла дать при выходе на сушу современные мохообразные, с преобладающим развитием гаметофита и не отделимым от него спорофитом; другая линия эволюции дала псилофиты и в дальнейшем развитии — современные папоротникообразные и семенные.

Благодаря своей неприхотливости, современные мохообразные широко распространены на Земле. Они, наряду с лишайниками, относятся к немногочисленным обитателям тундры и заходят высоко в горы, но везде нуждаются во влажной среде.

Есть среди мхов и водные представители.

Мхи, особенно торфяные, живя в болотах, являются источником образования торфа, имеющего большое хозяйственное значение.

Занятие 1-е. Вакцины и анатоксины. Вопросы для обсуждения. 1. Искусственный иммунитет, активный и пассивный. 2. Препараты для создания искусственного активного иммунитета: вакцины и анатоксины. 3. Виды вакцин: живые, убитые и химические. 4. Способы приготовления вакцин. 5. Анатоксины нативные и очищенные, их получение и титрован... Читать далее... |

|